はじめに

琵琶湖シーカヤック単独縦断を発想したのは、私が目標としている津軽海峡シーカヤック縦断を達成するための訓練の一貫として行おうと考えたからだ。3年前に大学の授業で「冒険教育実習」という授業を履修していた。冒険に関する資料を読み、サイクリング等の活動も実施する体験教育型の授業である。授業での活動のひとつに「冒険チャレンジ」というものがあった。私の在籍する京都の大学から、持ち金1,000円・30時間でどれだけ遠くに行けるかをチャレンジするという活動である。チャレンジの結果、私のチーム(私ともう1人)はヒッチハイクを乗り継ぎ青森県の先端に位置する龍飛崎という場所まで行くことができた。龍飛崎から微かに見える北海道を見て、意外と近いなと感じた記憶がある。その時はそれくらいの感想だったが、時間が経つにつれて津軽海峡を縦断したい、龍飛崎の先の景色を見たいと考えるようになった。もう一度30時間で北海道まで渡るのは、仮にフェリーを使う人にヒッチハイクをお願いして乗せてもらったとしても津軽海峡の真ん中で終了するのが目に見える。制限時間と持ち金ルールを取り払い、その分、人力かつアナログ的に行く方法は、もうシーカヤックしかないという結論に至った。初心者の私は川を下るリバーカヤックの講習から始めて、和歌山でシーカヤックのガイドがいる場所でお世話になったのち、個人訓練として琵琶湖を縦断しようと考えた。琵琶湖は潮の流れはないが、風の影響は出る。また縦の直線距離が約60kmある。青森の龍飛崎から北海道への最短距離は約25kmなので訓練として申し分なかった。琵琶湖カヤック縦断で検索をかけると、多くはないが大阪大学探検部をはじめ幾つかの記事が出てくる。彼らの記録を参考にしながら準備に取り掛かった。また、9月以降は湖西に位置する比良山系から吹く風の影響を受けやすいので、8月の前半に実施した。

第1章 出航前

【現地入り】

スタート地点は、琵琶湖大津京駅近くの浜辺(い地点)と決めていた。本当はもう少し手前からの方が良かったが、私が所有する折り畳み式のシーカヤックは25kgほどあるため持ち運びが困難である。ヤマト運輸で先に送り、現地の営業所で受け取る必要がある。浜辺が一番近く、湖南に位置するヤマト運輸を選んだので、大津京付近となった。15時頃ヤマト運輸で荷物を受け取った。25kgのカヤックを背負い、キャリーにテントや食事等を入れたザックを載せて、何度もバランスを崩し、車道を走る車の中の人からの白い目にも耐え、汗だくになりながら浜辺を目指した。カヤックで旅をするというのは、なんと重労働なのだろう。浜に到着したら、更なる仕事が待っている。翌日の出航に備えたカヤックの組み立てである。慣れていないこともあり1時間ほどで組み立てられるカヤックを2時間かけて組み立てて、あとは翌日テント等を入れたら出航できる状態にまでした。この折り畳み式カヤックは、まず骨組みを組み立てて、それをカバーに入れ込んでカヤックの形にしていくという、構造だけでいうと木や動物の骨で骨組みを作り、動物の皮等でそれを覆ってカヤックを作っていた時代のものと一番よく似ている。テントを張ってしばらく浜辺で休憩したあと、夕食を食べて就寝した。

【出航未遂】

夜明けと共に出航しようと考え起床した。テントを畳み、小分けにした荷物をカヤックに入れていった。カヤックは自分が座る中心位置の前後に荷物を入れられるようになっている。前部は、荷物を入れる穴がある場所から装備を入れて、後部はチャック式になっているのでそこから荷物を入れる。昨日開けたままにしておいたカヤックの後部チャックにカヤックケース・水・ガス等を入れて、カヤック前部にテント等を入れた。カヤックに水が入らないようにするスカートというものを体に装着し、ライフジャケットを着て、沢タビを履いていざ出発と思い、最後にカヤックの後部チャックを閉めようとすると、チャックが一定の箇所から閉まらなくなるという事態が起こった。何度も閉めたり緩めたりを繰り返したが結果は同じであった。おそらく組み立てた時に、骨組みとカバーに少しのズレが生じたか、もしくはそれ以外の手違いがあったのかもしれない。昨日の夕方、後部チャックの開け閉めの確認を怠り、どこ吹く風で湖を眺めて過ごしていた自分を呪った。

【遅れた出航がもたらすもの】

こういった事態に陥った場合、手段は1つしかない。もう一度骨組みとカバーを分離させ、取り付け直すしかない。しかし、ぴったりとカバーと骨組みが一体化しており、いくら引っ張っても抜けない。日が登り8月の日差しが照りつけ、大量に吹き出してくる汗に我慢できず出航はしばらく諦めて休憩することにした。時間が経ったせいか、犬を散歩させる人々も増えてきた。カヤックの出航場所として、個人的に気合の入った場所であったが釣りをしたり散歩をしたりと、ごく普通で穏やかな浜辺なのだ。これから60kmの縦断旅をする私と、朝の優雅なひとときを過ごす彼らとの間には、確かな乖離があった。いつもと変わらぬ休日の朝に突如として現れた組み立てかけのカヤックと疲れた私を、人々は興味深そうに見ていた。カヤックを介して、何人かの人々に声を掛けられ、少しの間会話を楽しんだ。カヤックというのは、これだけで人を引き付けて交流することができるものだということを認識した。遅れた出航は悪いことばかりではなかった。

第2章 出航

【満を辞して】

カヤックが呼び寄せる人々との交流も良いが、いつまでもそうしてはいられない。本腰を入れて解体を再開すると案外簡単にカバーと骨組みが分離した。そして苦戦しながらも、ゆっくりと時間をかけて丁寧にカバーに骨組みを入れた。そして荷物を再度カヤックにパッキングした。いよいよ肝心のチャック閉めである。ドキドキしながらチャックを引っ張るとこれまた簡単に閉まった。何だか拍子抜けだ。時刻はもう9時になっていたが、とにかく出航である。できれば1日で縦断しようと考えていたが、今日以降の天気がどうなるか分からないので、可能な限り漕ぎ進めることにした。

【パドリングマンネリズム】

シーカヤックの時速は4km/hだ。これは人間が歩く速度と同じである。向かい風が吹けばそれ以下になるし、持久力の加減で速さは前後する。理解していた事実ではあるが、やはり遅い。琵琶湖で漕ぐと余計にその事実を突きつけられる。対象物が多すぎるからだ。横に見える家々、目線の先にある橋、目には見えているが微かにしか動かない風景が自分のスピードの遅さを一層実感させる。同時に対象物は、自分のパドリング(漕ぐこと)のマンネリズムを解消してくれるものでもある。水上に立っている寺を通り抜けたり、橋の下を通る時は普段では見ることができない景色を楽しんだりと、目に見えていた風景にたどり着いた時に訪れる一瞬の快感は、以降のパドリングモチベーションを少し高めてくれる。暑くなればカヤックから降りて、水上にプカプカ浮かんでアイシングをした。

【甘い見通し】

幾つかのミスもあった。計画上のミスと水上のミスだ。計画上のミスは、私が出航した日が日曜日ということもあり、水上バイクや漁船の数が多い。シーカヤックの座高は低いため相手に気付かれているのかわからない。気を使いながら進むことは非常に恐怖であり、ストレスであった。水上バイクが近くを通りすぎた時に押し寄せる不安定な波の動きなど技術的に対処しなければならない場面もあった。安全性を考えて、できるだけ陸沿いに進むことにしたのだが、直線距離で60kmだったのでこのまま陸沿いを進むとそれ以上の距離になることは確実で、今日1日ではたどり着かないことが明確になってしまった。水上でのミスはサングラスを水没させたことである。暑さのせいで私はよく湖に帽子を浸してかぶり直すという動作をしていたのだが、帽子の上に載せておいたサングラスの存在を忘れたまま帽子を勢いよく脱いでいつも通り帽子を水に浸すとサングラスがプカプカと湖に浮いている。数秒の間があって、ようやく失態に気づいた私は慌てて手を伸ばすもすでに波で遠くに行っている。パドルを伸ばしたり方向転換したりするも力及ばずサングラスは湖の底へと消えた。きっとこの広大な湖の底には、私のような状況になって私物を落とした人々の無念がたくさん沈んでいるのだろう。

第3章 陸と湖

【陸を見る者と湖を見る者】

水上バイクの恐怖で終始緊張しながら漕いでいるといつの間にか比良山系に太陽が沈み始めていた。寝床を探さなければならない。寝床の計画を立てないで出航したことも問題ではあるのだが、今日はどこに泊まろうかと考えながら行う不規則な旅が楽しかったりする。観光ビーチが増えてきて、寝床がなかなか見つからない。ビーチで泳ぐ人々と会釈をしながら漕ぎ進めていると、陸と見る側と湖を見る側の対比があることに気が付く。私と観光客との距離は遠くても100mほどしか変わらない。距離的にはそれほど遠くなく、同じフィールドにいるにもかかわらず、置かれている環境・求めているものが全く違う者同士が同時に存在し、カオス的状況を作り出している。シーカヤックを始めるまでは陸側の視点しか持っていなかったが、こうして湖側の視点を手に入れることにより、視点の変換が起こる。今までよりも空間の中に存在している自己を客観的に捉えることが可能になっていることに気が付いた。これは翌日、水上に立つ白髭神社の鳥居(は地点)を通過した際にも同様に視点の移り変わりを感じた。

【思い出の地】

幾つかの観光ビーチを通り過ぎると、近江舞子付近で見覚えのある浜辺(ろ地点)が姿を現した。私は確かにこの場所に一度来ている。このカヤック紀行の数ヶ月前、私は琵琶湖を5日かけて徒歩で1周した。その際、1日目でテントを張って宿泊した浜辺であった。物語が繋がったような感覚だったので、過去の自分が残した記憶の置き土産を有り難く貰うことにした。この日はここでテントを張って陸側の人間に戻った。この浜辺は案外穴場で人もあまり来ないので、物を盗まれる心配もない。濡れた私物を乾かし、テントを張って横になった。晩ご飯は、疲れて作る気になれずそのまま就寝した。

第4章 変化

【追いついてくる精神】

夜が明けた。北上してきたうえに、平日になったことで観光客や水上バイクがいなくなった。穏やかな波の中を漕ぎ進んだ。白髭神社を通過した辺りで、自分の精神と体に変化が起き始めていることに気が付く。体に精神が追いついてくる感覚だ。どういうことかというと、半ば勢いで家を飛び出してきたので、体に精神が追いついていないまま、私はカヤックを漕ぎ出していたのだ。ぼやっとしていて、どこかカヤックを漕いでいるのは自分ではないような感覚のまま漕いでいた。つまり私の精神はまだ琵琶湖には来ておらず、京都の家でゴロゴロしている状態だったのである。かなりの時間がかかってしまったが、今になって家でゴロゴロしていた怠惰な私の精神が体に追いついてきた。「そうだ、俺は今琵琶湖を縦断している、しなくてはいけないのだ!」という精神と昨日から漕ぎ続けて琵琶湖に馴染みきった体とが完全に一致した状態になった。入念に計画していない旅は時々こういうことが起きる。

【明鏡止水的形態変化】

陸側からだと藪を漕いでしか来られないような浜辺に上陸して、1人断熱マットを広げて休憩しながら漕ぎ進めていると高島市の端っこ、地図上でいうと湖東側に突き出ている場所(に地点)である。ここまで迷いなく漕ぎ進めてきたが、初めて判断というものを迫られた。それはこのまま陸沿い(湖西沿い)に漕ぎ進めて半周的に琵琶湖最奥まで行くのか、湖北の中心に位置する竹生島(ほ地点)を経由して琵琶湖最奥を目指すのかという判断である。滑らかに広がる水上に、2つの分岐するルートが浮き上がってきた。計画段階では、漠然と直線距離で行く予定であったが、その時はマクロでしか地形を見ることができなかった。自分のカヤックを漕ぐスピードの遅さ、近くに陸が存在しない恐怖とその状態で竹生島まで休憩なしで漕ぎ進める体力があるのか、1日漕いでミクロで世界が見えるようになってきたせいで様々な課題が私の頭の中を埋め尽くす。陸沿いに漕げば今まで通り安全に進めるが、それは単に半周であって縦断ではないのではないか。また、陸沿いに行けば距離が延び時間がかかるため今日中に着くことはないだろう。また1日遅れたら天気がどうなるかわからない。かといって、直線に進み何らかの遭難・カヤックからの脱落を引き起こした場合は無事に陸までたどり着くことはできるのか。昨日は走っていた水上バイクも見当たらないので、拾ってもらうことはできないだろう。嫌だった水上バイクが今になって恋しくなる。対立する2つの考えに思いを巡らせているうちに、体は勝手に竹生島を目指して漕ぎ始めていた。依然として頭は左から半周的に行くか直進で行くか悩んでいるが、そうしている間にも体は陸から離れていっている。もう自分では制御できなかった。しばらくして、試行錯誤していた精神が体に追いつき決心がついた。私は落ち着いて体が求める方に舵を切ることにした。これは一種のフロー状態である。明鏡止水的形態変化とでもいうのだろうか。このフロー状態になるには1つの条件がある。それは、「ここで遭難しても誰かが助けてくれそう」という状態を脱することである。この状態を脱することによって、もはや「助けてもらえる」という概念は存在しなくなり「進むしかない」という状態しか存在しなくなるのだ。これがフロー状態の正体である。そして、「助けてもらえる」という概念をなくすのに必要な条件が「孤独」である。「孤立」と「孤独」は似た言葉であるがここでは違うものとして扱う。定義づけで参考にしやすいのは、1962年に太平洋を単独ヨットで横断した堀江謙一の著書「太平洋ひとりぼっち」である。その中で、「孤立」は他者の中に1人でいること、「孤独」は何もない状態に1人でいることとしている。私の文章の中でもこれと同じ意味合いで2つの言葉を使っていく。さて、先述した「助けてもらえる」という概念をなくすのに必要な条件が「孤独」であるが、これは今回のカヤック紀行でいうと「陸・人」という他者から「孤立」していた状態からの「孤独」である。最初こそ他者がいなくなった不安に襲われるのだが次第に形態変化していき、「孤独」になり凄まじく精神が研ぎ澄まされている状態になるのだ。そのフロー状態に入った人間は「孤独」と共に、圧倒的な「自由」を手に入れたような感覚に襲われる。また、全身が内側から高揚して、静かな興奮を味合わせてくれる。「決心がつく」ということは、こういった状態のことかもしれない。迷いが生じている状態でも、体は自分の欲望を理解しており決心がつかないまま行動を始める(半ば強制的に始めてみる)、そうすることであとに引けなくなり、やるしかなくなる。次第にやらなかった時の選択肢もなくなり、その行動のみに集中して責任を持って自らの行動と向き合える。決心がついた状態で何かを始めるのではなく、何かを始めた状態で決心に徐々に近づいていくようなことかもしれない。

【融通性が生み出す解放感】

陸から離れたシーカヤックと私はポツンと水上を漕ぎ進めていた(漁船らしきものは遠くに1艇見える)。シーカヤックの良いところは、こうしたルートの融通性があるところである。あの辺りの陸で休憩しようか、やっぱりこっちのルートで行こうかなど、その時の環境や自分の状態で選択し、変えていけるのが良い。私はしばしば山にも登るが、カヤックは登山のようにルートが確立されていないので同じルートを完璧に辿る者もいないというのも自分だけのルートという感じを味わえて、更に旅の充実感を生む。水上でしか感じられない「解放感」が確かにそこにはある。

逆に登山とカヤックが似ているところは、立ち止まって考えることができる点である。これを私はよく「ワンダーする」と言うが、登山しかりカヤックしかりそういった時間を設けることで新たな思考が生まれたり、振り返った時に発見があったりすると考える。

【竹生島】

うっすらとしか見えていなかった竹生島もようやくはっきりとした輪郭を現した。しかし、輪郭を現したあともしばらくの間、島には到着することができなかった。昨日と同じように、目の前に存在する今にも手が届きそうな対象物にいつまで経ってもたどり着かないもどかしい状態が続いた。また、予報されていた風向とは違う向きから風が吹き、向い風になったり、斜めから吹いてきたりと漕ぎ進めるのにも少し手間取った。時間がかかりながらも漕ぎ進めると、今度は竹生島に完全に近づき、森の密度も詳細に確認できるほど、その輪郭を確かに見ることができた。南側から見る竹生島は森の面積が多く、鳥が飛び交い、まるで原始の時代にカヤックを漕いでいるような感覚になった。島の東側に向かって漕ぎ進めると、湖から宝厳寺を眺めることができた。できれば上陸したかったが、フェリー用に足場が作られているため寺付近は全てコンクリートになっていて上陸はできなかった。仕方がないので少し進み島のすぐ近くの足がつきそうな、幾つかの岩が水上に少し出ているだけの陸もどきに上陸して体を休めることにした。竹生島に着くまでの間休憩することもなく漕ぎ進めていたのでかなり疲れていた。ここまで来ればもう安心である。あとは目先に見えている陸にたどり着き、それに沿って琵琶湖最奥を目指せば良い。水に浮かんでアイシングを済ませたあと、夕刻まであまり時間もないのと、ここではゆっくりと休憩することもできないので早々に出発することにした。

第5章 最後の試練

【体の痺れ】

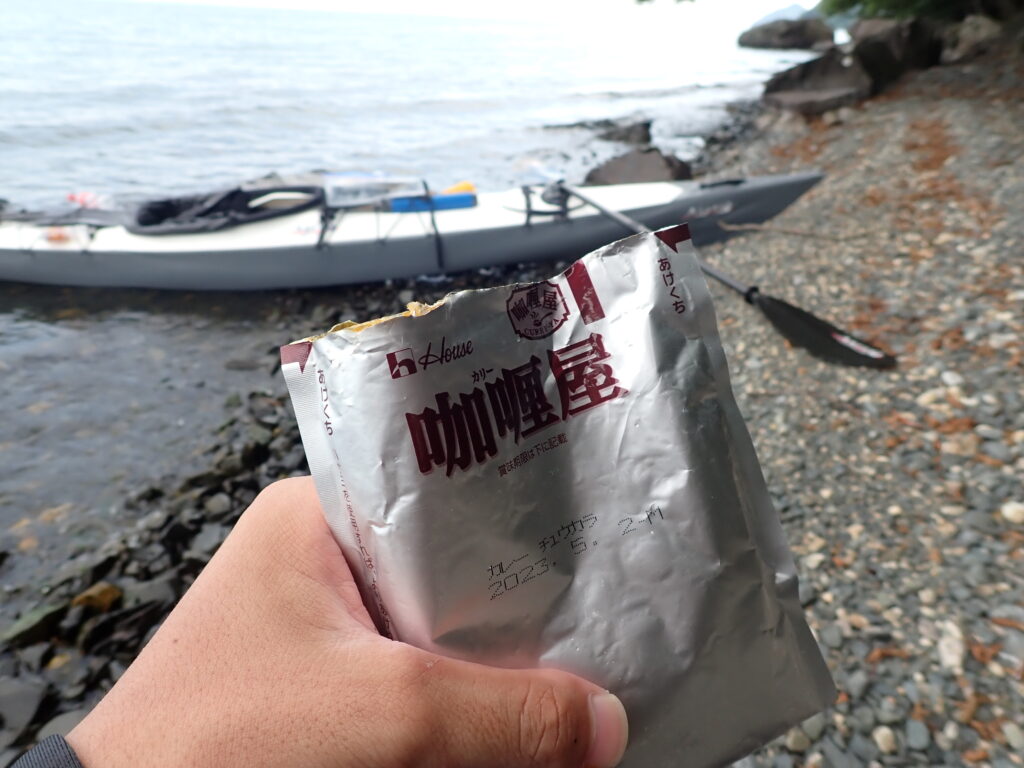

竹生島を出発して、陸に着くまで陸が近くにない状態が続くのだが、高島の先端から竹生島までの距離を経験すると、簡単(精神的に)に陸まで行くことができた。順調に漕ぎ進めていると体に異変が起こった。顔と手が痺れてきて、おまけにひどい空腹に襲われるようになった。理由は明白で昨日の夕食と今日の朝食を食べずに、行動食である柿の種のみでカロリー消費を行ったことによる低血糖的なものである。柿の種で、ある程度行動はできていたが途中からいくら食べてもすぐに空腹状態になってしまい明らかにカロリーが足りていなかった。このままでは乗り切れそうになかったので、急いで陸に上陸してカロリーを補給することにした。補給するといっても、今から昨日今日食べなかったご飯を調理していては膨大な時間ロスになってしまうので、食べる予定だったレトルトカレーを冷たいまま流し飲みして、棒ラーメンを茹でずにボリボリ食べた。決して美味しいというわけでもなかったが腹が減りすぎていたのか不味いとも感じなかった。ひとまずこれでゴールまでのカロリーは確保できたことを確信し再出発した。この手足が痺れる状態は過去に2回経験しておりすぐに低血糖だと気付くことができた。これに脱水が加わると鼻血が出てくるということも私は経験から理解している。

【不規則な水上とゴール】

ゴールはもうすぐだが、右斜め後ろから吹く風のせいでカヤックが何度も右に傾く。なぜ右側から風が吹いているのに、左ではなく右に傾くのかというとカヤックの後部に右側から風が当たることで前部が自然と右に傾いてしまうのだ。カヤックという大きな船体だからこそ起こる不思議な現象だ。この嫌な風に加えて、風の影響で発生する小刻みな波が進行の邪魔をする。経験の浅さが露呈して、一度船体を元の位置に戻してからしばらく漕いで、また傾いた船体を正面に戻すという、とても不効率かつ無意味な動きを繰り返して亀の如く漕ぎ進めた。果てしなく続くと思われたこの格闘も、ついに終わりを告げる。左右から陸が迫り、水の面積が少なくなってきてゴール地点が近づいてくる。地図上で見ると浜辺(へ地点)だった。妄想が広がる。誰かが遊んでいて遠くからやってくるカヤックに注目し始め、堂々と私が登場する。そして何処から来たのか的な会話から旅の話をする。結果は拍子抜けで誰も浜辺には居ない、おまけに大量のヌメヌメした水草が浮かんでいる。そんな環境下、私は静かにゴールインした。

おわりに

数ヶ月前に琵琶湖を徒歩で1周し、それから、3年前「冒険教育実習」における「冒険チャレンジ」で龍飛崎まで行ったことから想起した津軽海峡縦断のためにカヤックを始めて、また琵琶湖に戻ってきた。旅が物語化を始めている。1つの事象から、次の行動を想起してそれに従い物語を進めていく。物語は人を土地に呼びつける。もはや終わることのない物語である。終わったと思った物語でも間接的に別の物語を発生させるかもしれない。しかし私はその物語の終わりに少しでも近づいていきたい。そしてその先に見える景色を見てみたい。物語の完成を追い求めたまま死んでいくのかもしれないが、歳を取っても追い求めている状態を作れていたら、それはとても幸せなことだ。津軽海峡の縦断が終われば私はさらに北に足を進めるつもりである。手段は考えていないが、人力で北海道を縦断し最北を目指す。そしてこの冒険チャレンジ物語に終止符を打ちたい。もちろん終わらしたくないという思いもある。終わった先の物語が見えないからだ。簡単には終わらせず、何度も失敗して現状維持を楽しみ、その上で偶然に左右されながら旅を続けていきたい。

琵琶湖との関係性も今回の旅で深まってきた。「深まる」というのは、カヤックや徒歩のように人力で旅をして、身体的リスクも背負って初めて深まってくるものだと考える。精一杯旅の過程と関わって、苦労を続けるほど行為の幸福度はより高くなるのだ。こういった思考を、私は経験を通じて体得してきた。これからも、体得した思考を身体活動により表現し、証明していきたいと考える。

技術的な反省は、持久力が足りないことだ。陸が近くにあることに甘えて休憩が多かった。最低でも6時間以上漕ぎ続けることができなければ津軽海峡縦断は厳しいだろう。しかし、今回の旅は訓練として確実に良い経験となった。今まで誰かと一緒だったり、人や土地が近くにあったりする状態での行動が多かったが、今回の高島から竹生島までの漕ぎで確かなレベルアップを感じた。これからは潮のある海で練習に励んでいく。

ゴール地点に着いたあとは、急ぎ足でカヤックを片付けた。組み立てもそうだが、片付けるにも一苦労である。カヤックの中に入れていた装備を1つずつ取り出して運び上げる。水草を取り払い、濡れたカヤックを拭いた。パッキングを終えて、来た時と同じようにヤマト運輸でカヤックを家まで送った。駅の自販機で自分を労うコーラを買った。空っぽの胃は急に入ってきた糖分の塊に驚いたが、やがて体に滲みていった。

以上の記事は「文芸エム 第8号」に掲載されています。